Meine Eltern haben mich und meine jüngeren Geschwister verlassen, als ich 15 war, und Jahre später haben sie lächelnd an meine Tür geklopft.

Torys Welt bricht zusammen, als ihre brutalen Eltern sie und ihre beiden jüngeren Brüder verlassen und sie ihrem Schicksal überlassen. Jahre später, als sie beginnt, ihr Leben neu aufzubauen, klopfen ihre Eltern an ihre Tür und lächeln, als wäre nichts geschehen. Warum sind sie gerade jetzt, nach so vielen Jahren, zurückgekommen, und was wollen sie von Tori?

Ich sah geschockt zu, wie meine Eltern durch das Wohnzimmer eilten und ihre Sachen zusammenpackten. „Wir rufen das Jugendamt an, und die holen dich ab“, bellte mein Vater.

Meine jüngeren Brüder drückten sich an mich, ihre Gesichter spiegelten Verwirrung und Angst wider.

„Tori, was ist los?“, fragte Lucas mit großen, verängstigten Augen.

Er war erst sechs Jahre alt, und mein Herz brach vor Angst.

„Ich weiß es nicht, Lucas“, sagte ich und umarmte ihn fest. „Aber alles wird gut. Das verspreche ich dir.“

Tatsächlich war ich erst 15 und hatte keine Ahnung, was vor sich ging.

Ben, der erst fünf war, fing an zu weinen. „Ich will nicht weggehen, Tori. Ich will bei dir bleiben.“

Mein Herz schmerzte für meine kleinen Brüder.

Ich wollte sie beschützen, uns alle zusammenhalten, aber ich fühlte mich so machtlos.

Es klingelte an der Tür, und mein Herz sank noch tiefer.

Es war das Jugendamt, wie mein Vater angedroht hatte.

Eine Frau mit einem freundlichen Gesicht kam ins Wohnzimmer. Sie stellte sich vor, aber ich konnte ihren Namen nicht verstehen. Meine Gedanken rasten zu schnell.

„Ich bin hier, um zu helfen“, sagte sie sanft. „Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir müssen Sie an einen sicheren Ort bringen.“

Lucas drückte sich fester an mich, und ich drückte ihn an mich. „Bitte nehmen Sie uns nicht mit“, flehte ich. „Wir können hierbleiben, es wird uns gut gehen.“

Die Frau seufzte, ihre Augen waren traurig. „Es tut mir sehr leid, Tori. Das liegt nicht in meiner Macht.“

Tränen liefen mir über das Gesicht, als wir aus dem Haus geführt wurden.

Lucas und Ben weinten auch, ihre kleinen Hände umklammerten meine, bis sie weggezogen wurden. Es fühlte sich an, als würde mir das Herz aus der Brust gerissen.

Wir wurden in verschiedene Autos gesetzt, von denen jedes zu seiner eigenen Pflegefamilie fuhr.

Ich beobachtete meine Brüder durch das Autofenster, ihre tränenüberströmten Gesichter verschwanden aus meinem Blickfeld.

Die Fahrt zur Pflegefamilie war ein einziger Strom von Tränen und Verwirrung.

Ich wiederholte in meinem Kopf die kalten Worte meines Vaters und fragte mich, wie es dazu kommen konnte.

Wie konnten sie uns einfach so im Stich lassen?

Der nächste Abschnitt meines Lebens begann in der Pflegefamilie Thompson, und er war nicht besser.

Von Anfang an fühlte ich mich wie eine Fremde.

Mr. und Mrs. Thompson schauten mich kaum an und behandelten mich wie eine Last und nicht wie ein bedürftiges Kind.

Ich spürte ihre kalten Blicke und merkte, wie sie mit mir sprachen – immer kurz und abweisend.

Es war klar, dass mich niemand brauchte.

„Vergiss nicht, deine Hausarbeit zu erledigen, Tori“, sagte Mrs. Thompson, ihre Stimme war völlig emotionslos.

„Ja, Ma’am“, antwortete ich, ohne den Kopf zu heben.

Die Einsamkeit war erdrückend.

Ich vermisste Lucas und Ben schrecklich und fragte mich, ob es ihnen gut ging und ob sie mich auch vermissten.

Die Tage vergingen, einer nach dem anderen, angefüllt mit Arbeit und Stille.

Es gab weder Wärme noch Geborgenheit, nur die kalte Gleichgültigkeit einer Familie, der alles egal war.

Eines schönen Tages konnte ich es nicht mehr ertragen. Da beschloss ich zu fliehen.

Ich dachte, ich könnte meine Brüder finden oder zumindest einen Ort, an dem ich mich nicht einsam fühlen würde. Als ich das erste Mal weglief, kam ich nicht weit. Die Polizei fand mich und brachte mich zurück.

Die Thompsons waren wütend.

„Warum versuchst du ständig zu fliehen?“, schimpfte Mr. Thompson. „Ist dir überhaupt klar, wie viel Ärger du damit machst?“

„Es tut mir leid“, murmelte ich, aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Ich wollte einfach nur weg.

Jedes Mal, wenn ich weglief, passierte dasselbe. Ich wurde zurückgebracht, beschimpft und noch mehr ignoriert. Aber ich gab nicht auf.

An einem regnerischen Abend fasste ich einen Entschluss. Ich packte eine kleine Tasche mit ein paar Sachen und schlüpfte aus dem Fenster.

Die Ungewissheit der Straße der kalten Gleichgültigkeit der Thompsons vorzuziehen, war die schwierigste Entscheidung meines Lebens.

Das Leben auf der Straße war hart und unerbittlich. Ich fand vorübergehend Unterschlupf in einem alten, verlassenen Wohnwagen. Die Tür war kaputt und das Dach undicht, aber zumindest bot er mir etwas Schutz vor den Elementen.

Jeder weitere Tag war schwer.

Ich nahm jeden Job an, für den ich ein paar Dollar bekam. Ich wusch Autos, lieferte Lebensmittel aus und half sogar in einem lokalen Imbiss aus. Das Geld reichte kaum aus, aber ich überlebte irgendwie.

Das Schlimmste war, dass ich nicht wusste, wo meine Brüder waren.

Ich vermisste Lucas und Ben sehr. Ich besuchte sie, wann immer ich konnte, aber sie zogen so oft um, dass es immer schwieriger wurde.

Als ich einmal Ben besuchen kam, ereignete sich etwas Herzzerreißendes.

Als ich an die Tür klopfte, öffnete mir eine mir unbekannte Person.

„Entschuldigung, kann ich Ben sehen?”, fragte ich.

Die Frau schüttelte den Kopf. „Nein, sie sind letzte Woche ausgezogen. Ich glaube, sie sind in einen anderen Staat gezogen.”

Mein Herz zog sich zusammen. „Wissen Sie, wohin sie gezogen sind?”, fragte ich verzweifelt.

Sie sah mich mitleidig an. „Tut mir leid, das weiß ich nicht.“

Ich hatte das Gefühl, Ben im Stich gelassen zu haben. Ich setzte mich auf die Stufen des Hauses und weinte.

Ich hatte Ben versprochen, dass wir zusammenbleiben würden, und nun schien dieses Versprechen zerbrochen zu sein.

Die Tage wurden zu Wochen, und ich klammerte mich an die Hoffnung, meine Brüder wiederzufinden. Lucas war noch in der Stadt, und ich besuchte ihn, wann immer ich konnte.

Aber die Angst, auch ihn zu verlieren, war ständig in meinem Kopf präsent.

Ein paar Monate später fand ich eine Stelle als Reinigungskraft in einem kleinen Laden am Rande der Stadt. Die Arbeit war Routine: Böden wischen und Regale putzen, aber sie war sicher.

Jeden verdienten Cent sparte ich. Ich lebte sparsam und gab nur das Nötigste aus.

Als ich einmal den Boden fegte, bemerkte der Ladenbesitzer, Mr. Jenkins, meinen Fleiß. „Tori, du bist sehr fleißig“, sagte er. „Hast du darüber nachgedacht, wieder zur Schule zu gehen?“

Ich nickte. „Ja, Sir. Ich möchte aufs College gehen, aber ich habe nicht viel Geld.“

Mr. Jenkins lächelte freundlich. „Spar weiter, dann schaffst du es. Ich glaube an dich.“

Seine Worte gaben mir Hoffnung. Ich arbeitete weiter hart und hatte schließlich genug Geld gespart, um mich an einem städtischen College einzuschreiben. Aber es war nicht einfach, Arbeit und Studium unter einen Hut zu bringen. Meine Tage begannen mit Reinigungsarbeiten im Laden, und meine Abende waren mit Vorlesungen und Hausaufgaben ausgefüllt.

Es gab Momente, in denen ich mich niedergeschlagen fühlte, aber ich kämpfte weiter. Ich erinnerte mich an das Versprechen, das ich mir selbst und meinen Brüdern gegeben hatte. Ich musste etwas erreichen. Ich durfte sie nicht enttäuschen.

Die Jahre vergingen, und schließlich schloss ich mein Studium mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft ab. Mit meiner neuen Qualifikation fand ich eine Stelle als Verkäuferin in einem großen Bekleidungsgeschäft.

Es war nicht leicht, ganz unten anzufangen, aber harte Arbeit war mir nicht fremd. Ich kam früh, blieb lange und gab immer mein Bestes.

Mit der Zeit bemerkte meine Vorgesetzte, Frau Carter, mein Engagement.

„Tori, du machst deine Arbeit hervorragend“, sagte sie einmal, als wir gemeinsam die Regale auffüllten. „Ich befördere dich zur Supervisorin.“

„Danke, Frau Carter!“, sagte ich aufgeregt und dankbar. „Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde.“

Als ich zur Chefin wurde, stand ich vor neuen Problemen und Aufgaben. Ich habe viel gearbeitet, aus Fehlern gelernt und um Rat gefragt. Meine Bemühungen haben sich ausgezahlt, und nach ein paar Jahren wurde ich Geschäftsführerin.

Aber es schien, als wollte mich das Schicksal noch einmal auf die Probe stellen. Gerade als ich mich in meiner neuen Wohnung einrichtete, klopfte es an der Tür.

Ich öffnete die Tür und sah meine Eltern, Charles und Linda, mit Koffern in den Händen und einem Lächeln im Gesicht, als wäre nichts geschehen.

„Hallo, mein Schatz!“, sagte meine Mutter fröhlich.

Ich stand da und war völlig perplex. Wie konnten sie es wagen, nach so vielen Jahren hier aufzutauchen?

„Können wir reinkommen?“, fragte mein Vater, immer noch lächelnd.

Ich stand immer noch unter Schock und trat beiseite, um sie hereinzulassen. Sie saßen in der Küche, und zwischen uns herrschte eine bedrückende Stille. Ich kochte Kaffee, während mir tausend Fragen durch den Kopf gingen.

Während sie an ihren Getränken nippten, sprach meine Mutter endlich. „Wir hatten gehofft, dass Sie uns erlauben würden, eine Weile hier zu bleiben, bis wir wieder auf eigenen Beinen stehen.“

Ich starrte sie fassungslos an. „Ihr wollt bei mir wohnen?“

„Ja“, antworteten sie fast unisono.

„Warum? Wie habt ihr mich überhaupt gefunden?“, fragte ich und versuchte mit aller Kraft, meine Stimme ruhig zu halten.

„Oh, Schatz, was spielt das für eine Rolle? Wir sind doch eine Familie, und Familienmitglieder müssen sich gegenseitig helfen, oder?“

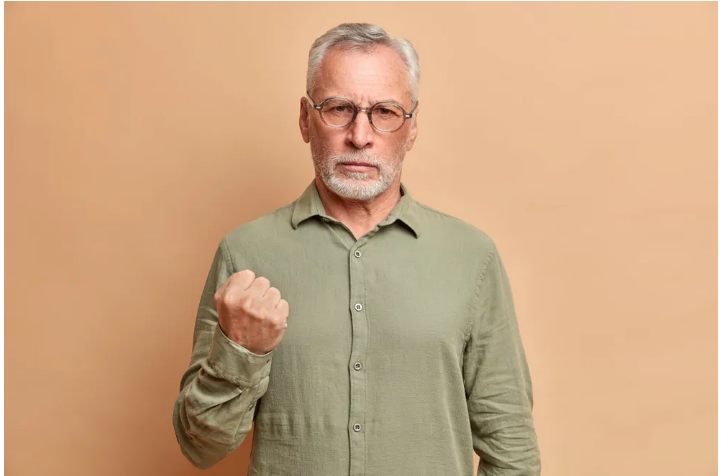

Ich konnte meine Wut nicht länger zurückhalten.

„Wirklich?“, gab ich zurück. „Seit du hier bist, hast du nicht einmal nach meinen Brüdern gefragt. Du bist einfach hier aufgetaucht und erwartest, dass ich dir helfe, nachdem du uns verlassen hast? Wo waren deine Vorstellungen davon, dass eine Familie sich gegenseitig helfen sollte, als wir auf der Straße gekämpft haben?“

Sie schienen fassungslos, aber ich gab ihnen keine Gelegenheit zu antworten. Ich stand auf und ging nach oben, um den alten Zehn-Dollar-Schein zu holen, den mir mein Vater vor vielen Jahren gegeben hatte. Als ich in die Küche zurückkam, streckte ich ihn ihnen entgegen.

„Ich hoffe, es hilft euch genauso wie mir damals. Und jetzt verschwindet aus meinem Haus und kommt nie wieder zurück.“

Ihre Lächeln verschwand, als ihnen die Realität meiner Worte bewusst wurde. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, packten sie ihre Sachen und gingen.

Als sich die Tür hinter ihnen schloss, verspürte ich ein seltsames Gefühl der Vollendung. Sie waren weg, und ich war endlich frei.

Meine Vergangenheit fesselte mich nicht mehr. Ich war bereit für das, was als Nächstes kommen würde.

Was hätten Sie getan?

Dieses Werk ist von realen Ereignissen und Personen inspiriert, wurde jedoch zu kreativen Zwecken fiktionalisiert.