Sie sagten, ich könne meinen Hund nicht behalten, also habe ich einen Deal gemacht, für den ich immer noch bezahle.

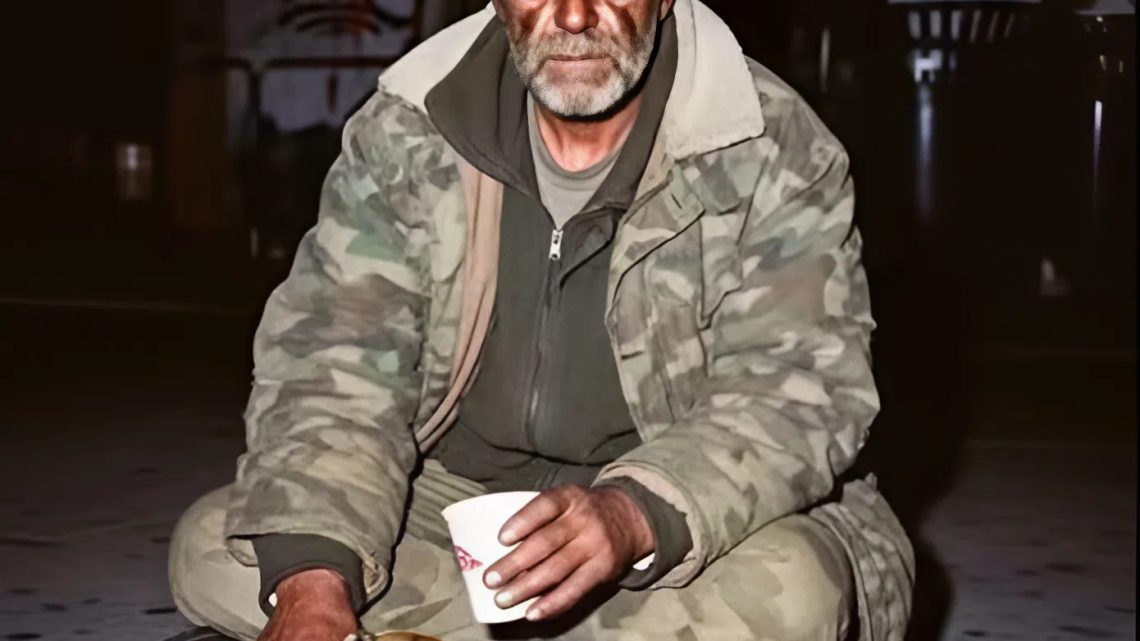

Ich lebte seit fast vier Jahren mit meinem Hund Dibs auf der Straße. Er war mehr als nur ein Begleiter – er war die letzte lebende Verbindung zu meinem Bruder, der ihn mir in die Arme gelegt hatte, bevor er einer Überdosis erlag. In dieser Zeit wurde Dibs zu meinem Anker, meinem Grund, jeden Tag aufzustehen, und meiner einzigen wirklichen Familie. In der Stadt kannten uns die Leute. Einige boten uns Snacks oder ein freundliches Wort an, während andere uns ignorierten, als wären wir unsichtbar. Das war in Ordnung. Ich brauchte keine Aufmerksamkeit. Ich musste nur Dibs beschützen.

Der letzte Winter stellte uns vor größere Herausforderungen als je zuvor. Die Kälte war gnadenlos und drang durch mehrere Schichten Kleidung und Decken, als wären sie gar nicht da. Eines Morgens wachte ich mit Eis in den Haaren auf, und Dibs drückte sich zitternd an mich. An diesem Tag hielt ein Kleinbus einer Obdachlosenunterkunft. Der Fahrer lehnte sich heraus und bot mir ein Feldbett und eine warme Mahlzeit an. Dann kam der Haken: „Keine Haustiere.“ Das war nicht einmal verhandelbar. Für mich schon. Dibs und ich gehörten zusammen, und ich lehnte ab. Der Kleinbus fuhr davon und ließ uns im Schnee zurück.

Später kam eine Frau in einem eleganten Mantel auf mich zu, als ich in der Nähe der Brücke kampierte. Sie sprach schnell, lächelte oft und stellte sich als Mitarbeiterin einer „Vermittlungsagentur” vor. Sie erklärte mir, dass sie Dibs kostenlos bei sich aufnehmen könne, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Sie versprach mir Wärme, Essen und tägliche Spaziergänge. Sie schob mir ein Klemmbrett entgegen und wartete auf meine Unterschrift. Ich zögerte, aber dann drängte sie mich: „Wollen Sie, dass er hier draußen friert?“ Entgegen meinem Instinkt unterschrieb ich.

Diese Entscheidung verfolgt mich seitdem.

Innerhalb von fünf Tagen war die Nummer, die sie mir gegeben hatte, nicht mehr erreichbar. Die Adresse, die sie angegeben hatte, existierte nicht. Die angebliche Unterkunft war nirgends zu finden. Dibs war verschwunden. Ich meldete den Vorfall den Sozialdienstwagen, einem Polizisten, der mich abwies, und sogar einer örtlichen Bibliothekarin, die sich die Mühe machte, nach ihm zu suchen. Niemand konnte ihn finden. Elf lange Wochen lang schlief ich unruhig, hatte Magenschmerzen und musste immer wieder an den Moment denken, als ich ihn abgegeben hatte.

Dann, eines Nachts, sah ich einen Flyer, der an einem Telefonmast vor einem Secondhand-Laden geheftet war. Das Foto war unscharf, aber unverkennbar. Ein goldener Hund mit einem kleinen weißen Fleck auf der Brust und einem einzigen herabhängenden Ohr – das immer tief hing, als würde es den Geheimnissen lauschen, die der Boden flüstert. Der Name war anders, aber ich wusste, dass es Dibs war. Auf dem Flyer stand „Zur Adoption freigegeben“ und die Adresse einer Rettungsstation namens Silver Paws auf der anderen Seite der Stadt.

In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Wut und Entschlossenheit trieben mich mehr an als Essen es je könnte. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg. Ich brauchte sechs Stunden, und als ich das Tor von Silver Paws erreichte, waren meine Füße voller Blasen.

Im Inneren sah die Einrichtung aus wie ein Boutique-Hotel für Hunde. Glänzendes Glas, polierter Stahl, lächelnde Gesichter auf den Postern. An der Rezeption begrüßte mich eine Frau mit einem höflichen, aber zurückhaltenden Lächeln. Ich schob den Flyer über den Tresen. „Dieser Hund“, sagte ich. „Er heißt Dibs. Er gehört mir.“

Sie blinzelte auf das Papier und verschwand dann im Hinterzimmer. Als sie zurückkam, war sie nicht allein. Ein Mann folgte ihr und hielt ein Klemmbrett in der Hand, als wäre es sowohl Waffe als auch Schutzschild. Er stellte sich kurz vor. „Wir haben keine Aufzeichnungen über einen früheren Besitzer“, sagte er.

„Ich habe ihn nicht abgegeben“, antwortete ich. „Eine Frau hat ihn mitgenommen. Sie behauptete, für eine Organisation zu arbeiten, und versprach, ihn unterzubringen. Dann verschwand sie. Ich habe ihn nie aufgegeben.“

Der Gesichtsausdruck des Mannes wurde etwas weicher, blieb aber zurückhaltend. „Haben Sie einen Eigentumsnachweis?“, fragte er.

Nachweis. Das Wort traf mich wie ein Schlag. Ich hatte keinen Mikrochip, keine Tierarztrechnungen, keine Quittungen. Dibs‘ Halsband war aus zweiter Hand. Alles, was ich hatte, waren Jahre voller Nächte unter der Brücke, Morgen, an denen ich von seinem Bellen geweckt wurde, die Art, wie er mich warnte, wenn jemand im Dunkeln zu nahe kam. Nichts davon zählte auf dem Papier.

„Ich habe mein Wort“, sagte ich leise. „Und wenn Sie ihn herausbringen, wird er mich erkennen.“

Der Mann zögerte. Nach einem Moment nickte er der Frau zu. „Eine Minute“, sagte er. „Wenn der Hund so reagiert, wie Sie behaupten, reden wir weiter.“

Ich wurde in einen Innenhof geführt, mein Herz pochte wie wild. Dann hörte ich das leise Klingeln von Hundemarken, und da war er. Sauber, satt, gesünder als ich ihn je gesehen hatte – aber immer noch mein Dibs.

Für den Bruchteil einer Sekunde erstarrte er. Dann leuchteten seine Augen auf, als er mich erkannte. Er rannte auf mich zu, wedelte mit dem Schwanz und stürzte sich so heftig gegen meine Beine, dass ich fast hinfiel. Er bellte, winselte und leckte mir verzweifelt das Gesicht. Ich sank auf die Knie, vergrub mein Gesicht in seinem Fell und schluchzte.

Die Frau hinter mir flüsterte fassungslos: „So hat er sich noch nie verhalten.“

„Er ist meine Familie“, brachte ich unter Tränen hervor. „Er ist alles, was ich habe.“

Die Mitarbeiter tauschten einen Blick aus. Schließlich räusperte sich der Mann. „Wir werden die Adoption zurückstellen. Aber Sie müssen uns Unterlagen vorlegen – etwas, das Sie mit ihm in Verbindung bringt.“

Ich nickte. „Geben Sie mir vierundzwanzig Stunden Zeit.“

Ich hatte nicht viel, aber ich war entschlossen. Und ich hatte Verbündete.

Ich ging direkt zur Bibliothek, wo Joan, die Bibliothekarin, die mir schon einmal geholfen hatte, mir aufmerksam zuhörte. Sie holte Überwachungsaufnahmen von einer Tankstelle gegenüber dem Ort, an dem ich normalerweise schlief. In einem Clip lag Dibs neben mir zusammengerollt. In einem anderen rannte er Kreise, während ich aß. In einem Video war sogar zu sehen, wie ich seinen Namen rief.

Als Nächstes besuchte ich Pastor Rick in der Kirchenküche. Er kannte uns seit Jahren und schrieb einen Brief, in dem er bestätigte, dass Dibs mir gehörte. Schließlich fand ich ein altes Foto aus der Gemeinde von einer Thanksgiving-Veranstaltung vor zwei Jahren, auf dem Dibs und ich nebeneinander saßen.

Am nächsten Tag um die Mittagszeit war ich mit einem USB-Stick, zwei Briefen und einem ausgedruckten Foto wieder bei Silver Paws. Diesmal lächelte die Frau am Schalter, als sie die Beweise entgegennahm. Als der Mann zwanzig Minuten später zurückkam, war das Klemmbrett verschwunden.

„Wir glauben Ihnen“, sagte er. Die Erleichterung traf mich so hart, dass mir fast die Knie wegknickten.

Aber er war noch nicht fertig. „Es gibt noch ein Problem. Ihre Situation ist nicht stabil. Wir wollen Sie nicht verurteilen, aber wir müssen an das langfristige Wohlergehen des Hundes denken.“

Ich verstand das. Ich hatte damit gerechnet. Also machte ich ein Gegenangebot. „Lassen Sie mich hier arbeiten. Ich putze Zwinger, wische Böden, was immer Sie brauchen. Geben Sie mir einen Platz zum Schlafen, und ich bleibe jeden Tag bei Dibs.“

Sie zögerten, flüsterten, diskutierten. Stunden vergingen. Schließlich riefen sie mich wieder herein. „Wir werden etwas Neues ausprobieren“, sagte der Mann. „Hinten gibt es einen kleinen Lagerraum. Wenn Sie ihn aufräumen, können Sie ihn benutzen. Im Gegenzug arbeiten Sie morgens und abends. Und Dibs – er wird Ihr Kollege sein.“

Das war vor sieben Wochen.

Jetzt reinige ich Zwinger, gehe mit Hunden spazieren und schrubbe Näpfe. Nachts schlafe ich auf einem Feldbett in einem Raum, der nach Bleichmittel und Hoffnung riecht, mit Dibs an meiner Seite. Mein Rücken schmerzt, meine Schuhe sind abgetragen, aber ich habe einen Grund, jeden Morgen aufzustehen. Joan hat mir geholfen, einen Ausweis zu beantragen. Pastor Ricks Frau hat mir Kleidung für Vorstellungsgespräche gespendet. Sandy, die die Suppenküche leitet, hat mir einen zweiten Job als Tellerwäscher in einem Diner besorgt. Ich spare langsam. Vielleicht für eine kleine Wohnung. Vielleicht für einen Kurs irgendwann einmal. Ich habe entdeckt, dass ich ein Händchen für die Arbeit mit Tieren habe.

Die Frau, die mich dazu gebracht hat, Dibs abzugeben, ist weg. Aber ich habe etwas von ihr gelernt: Manche Menschen bestehlen dich mit einem Lächeln. Andere geben dir einen Mopp und eine Chance. Hätte ich in der Nacht, als ich den Flyer sah, aufgegeben, wäre Dibs für immer verschwunden. Aber das habe ich nicht getan. Denn Liebe hat nichts mit Papierkram zu tun – es geht um Beharrlichkeit.

Wenn Sie also jemanden sehen, der nichts als eine Decke und einen Hund hat, denken Sie nicht, dass er verloren ist. Vielleicht wartet er nur auf seine Chance. Und wenn sie kommt, wird er bereit sein, sie zu nutzen.