Eine 62-jährige Lehrerin dachte, ihre Liebe mit 17 sei längst vergangen – bis die Interviewaufgabe eines Schülers ihre 40 Jahre alte Vergangenheit wieder zum Vorschein brachte.

Ich bin 62 Jahre alt und unterrichte seit fast vierzig Jahren Literatur an der High School. Meine Tage verlaufen nach einem festen Muster: Aufsicht auf dem Flur, Shakespeare, lauwarmer Tee und Aufsätze, die sich über Nacht zu vermehren scheinen. Der Dezember ist normalerweise meine Lieblingszeit im Jahr – nicht weil ich Wunder erwarte, sondern weil selbst Teenager ein wenig weicher werden, wenn die Feiertage kommen.

Jedes Jahr, kurz vor den Winterferien, gebe ich die gleiche Aufgabe:

„Interviewt einen älteren Menschen über seine bedeutungsvollste Urlaubserinnerung.“

Sie stöhnen. Sie beschweren sich. Und dann kommen sie mit Geschichten zurück, die mich daran erinnern, warum ich diesen Beruf überhaupt gewählt habe.

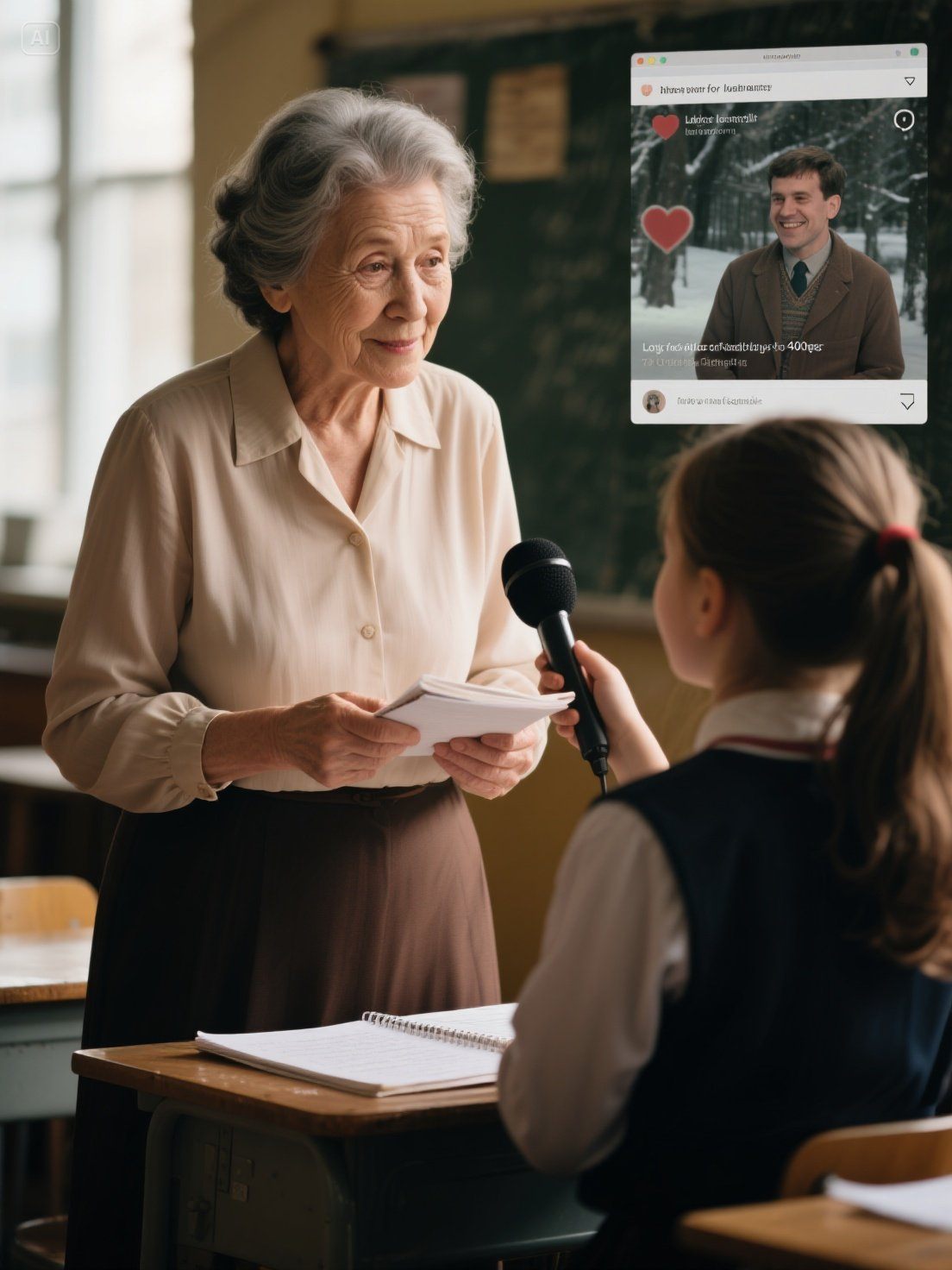

Dieses Jahr blieb die ruhige kleine Emily nach dem Klingeln zurück und kam zu meinem Schreibtisch.

„Miss Anne?“, sagte sie und hielt das Aufgabenblatt fest umklammert, als wäre es etwas Wichtiges. „Darf ich Sie interviewen?“

Ich lachte. „Oh Schatz, meine Urlaubserinnerungen sind langweilig. Interview deine Oma. Oder deine Nachbarin. Oder einfach irgendjemanden, der etwas Interessantes gemacht hat.“

Sie blieb standhaft. „Ich möchte Sie interviewen.“

„Warum?“, fragte ich.

Sie zuckte mit den Schultern, aber ihr Blick blieb fest auf mich gerichtet. „Weil Sie Geschichten immer so real wirken lassen.“

Das traf mich irgendwie. Ich seufzte und nickte. „Na gut. Morgen nach der Schule. Aber wenn du mich nach Obstkuchen fragst, werde ich schimpfen.“

Sie lächelte. „Abgemacht.“

Am nächsten Nachmittag saß sie mir in dem leeren Klassenzimmer gegenüber, das Notizbuch aufgeschlagen, die Füße unter dem Stuhl baumelnd.

Sie begann behutsam.

„Wie waren die Ferien, als du ein Kind warst?“

Ich gab ihr die harmlose Version: den furchtbaren Früchtekuchen meiner Mutter, meinen Vater, der Weihnachtslieder aus voller Kehle sang, das Jahr, in dem unser Weihnachtsbaum schief stand, als hätte er aufgegeben. Emily schrieb schnell, als würde sie einen Schatz sammeln. Dann hielt sie inne und tippte mit ihrem Bleistift.

„Darf ich etwas Persönlicheres fragen?“, sagte sie.

Ich lehnte mich zurück. „Im Rahmen des Zumutbaren.“

Sie holte tief Luft. „Hattest du jemals eine Liebesgeschichte zu Weihnachten? Jemanden Besonderes?“

Diese Frage drückte auf eine alte Wunde, die ich seit Jahrzehnten vermieden hatte. Sein Name war Daniel.

Dan.

Wir waren 17, unzertrennlich und leichtsinnig mutig, wie es nur Teenager sein können. Zwei Kinder aus instabilen Familien, die Pläne schmiedeten, als gehörte uns die Zukunft.

„Kalifornien“, pflegte er zu sagen, als wäre es ein Versprechen. „Sonnenaufgänge, das Meer, du und ich. Wir fangen neu an.“

Ich verdrehte die Augen und lächelte trotzdem. „Mit welchem Geld?“

Er grinste. „Wir finden schon eine Lösung. Das tun wir immer.“

Emily beobachtete mein Gesicht, als könne sie die Vergangenheit hinter meinen Augen sehen.

„Du musst nicht antworten“, sagte sie schnell.

Ich schluckte. „Nein. Es ist okay.“

Also erzählte ich ihr die Kurzfassung. Die bereinigte Version.

„Ja“, sagte ich. „Ich habe mit 17 jemanden geliebt. Seine Familie verschwand über Nacht nach einem Finanzskandal. Kein Abschied. Keine Erklärung. Er war einfach … weg.“

Emily runzelte die Stirn. „Als hätte er dich ghostet?“

Ich hätte fast über diesen modernen Ausdruck gelacht. Fast.

„Ja“, sagte ich leise. „So in etwa.“

„Was ist mit dir passiert?“, fragte sie.

Ich hielt mich zurück, denn das tun Erwachsene, wenn sie innerlich bluten.

„Ich habe es überwunden“, sagte ich. „Irgendwann.“

Emilys Bleistift wurde langsamer. „Das klingt wirklich schmerzhaft.“

Ich schenkte ihr mein Lehrerlächeln. „Das ist schon lange her.“

Sie widersprach mir nicht. Sie schrieb es einfach sorgfältig auf, als wollte sie das Papier nicht beschädigen.

Als sie gegangen war, saß ich allein an meinem Schreibtisch und starrte auf die leeren Stühle.

Ich ging nach Hause, kochte Tee und benotete Aufsätze, als hätte sich nichts geändert.

Aber etwas hatte sich geändert. Ich spürte es – als hätte sich eine Tür in einem Teil von mir geöffnet, den ich verschlossen hatte.

Eine Woche später, zwischen der dritten und vierten Stunde, wischte ich gerade die Tafel ab, als meine Klassenzimmertür aufsprang.

Emily stürmte herein, die Wangen rot vor Kälte, das Handy in der Hand.

„Miss Anne“, keuchte sie, „ich glaube, ich habe ihn gefunden.“

Ich blinzelte. „Wen gefunden?“

Sie schluckte schwer. „Daniel.“

Meine erste Reaktion war ein kurzes, ungläubiges Lachen. „Emily. Es gibt Millionen von Daniels.“

„Ich weiß. Aber schau mal.“

Sie hielt mir ihr Handy hin. Auf dem Bildschirm war ein Beitrag aus einem lokalen Community-Forum zu sehen.

Der Titel ließ mir den Magen sinken.

„Auf der Suche nach dem Mädchen, das ich vor 40 Jahren geliebt habe.“

Mir stockte der Atem, als ich das las.

„Sie hatte einen blauen Mantel und einen abgebrochenen Vorderzahn. Wir waren 17. Sie war die mutigste Person, die ich kannte. Ich weiß, dass sie Lehrerin werden wollte, und ich habe jahrzehntelang jede Schule im Landkreis überprüft – ohne Erfolg. Wenn jemand weiß, wo sie ist, bitte helfen Sie mir vor Weihnachten. Ich muss ihr etwas Wichtiges zurückgeben.“

Emily flüsterte: „Scrolle runter.“

Da war ein Foto.

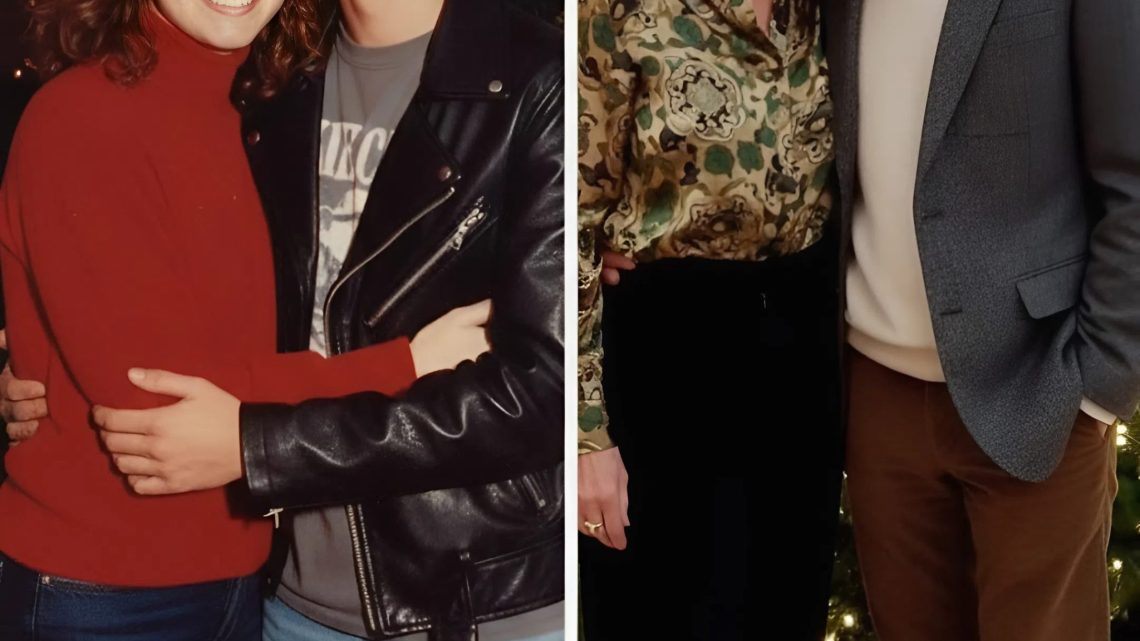

Ich mit 17, in meinem blauen Mantel, mit einem abgebrochenen Vorderzahn, der sichtbar war, weil ich lachte. Dans Arm um meine Schultern, als könnte er mich vor allem beschützen.

Meine Knie wurden weich. Ich griff nach der Kante eines Schreibtisches.

„Miss Anne“, sagte Emily mit zitternder Stimme, „sind Sie das?“

Ich schaffte es gerade so. „Ja.“

Der Raum wurde zu hell, zu laut, als könnten meine Sinne nicht entscheiden, wie sie die Realität verarbeiten sollten.

Emilys Augen waren riesig. „Soll ich ihm eine Nachricht schicken? Soll ich ihm sagen, wo du bist?“

Ich öffnete meinen Mund. Es kam nichts heraus.

Also tat ich, was ich immer getan habe – ich versuchte, es herunterzuspielen.

„Es muss nicht unbedingt er sein“, sagte ich. „Es könnte auch alt sein.“

Emily warf mir einen Blick zu, der sagte: Bitte belüg dich nicht selbst.

„Miss Anne“, sagte sie sanft, „er aktualisiert es jede Woche. Das letzte Update war am Sonntag.“

Sonntag.

Vor ein paar Tagen.

Also schwelgte er nicht in Erinnerungen. Er suchte immer noch.

Etwas regte sich unter meinen Rippen – Hoffnung und Angst, die so fest miteinander verknüpft waren, dass ich sie nicht trennen konnte. Emily wartete, vollkommen still, als würde ich mich zurückziehen, wenn sie sich bewegte.

Schließlich atmete ich aus. „Okay.“

„Okay wie ja?“

„Ja“, sagte ich mit zitternder Stimme. „Schreib ihm eine Nachricht.“

Emily nickte wie eine Profi.

„Ich werde vorsichtig sein“, sagte sie. „An einem öffentlichen Ort. Tagsüber. Mit Grenzen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie entführt werden, Miss Anne.“

Trotz allem musste ich lachen. Es kam zittrig und feucht heraus.

„Danke“, sagte ich. „Wirklich.“

An diesem Abend stand ich vor meinem Kleiderschrank, als wäre es eine Prüfung, für die ich nicht gelernt hatte.

Es ist demütigend, wie schnell sich dein Gehirn wieder in das eines Teenagers verwandeln kann. Ich hielt Pullover hoch. Verwarf sie. Legte sie zurück. Holte sie wieder hervor. Ich starrte mein Haar im Spiegel an und murmelte: „Du bist 62. Benimm dich auch so.“

Dann habe ich trotzdem meinen Friseur angerufen.

Am nächsten Tag, nach dem letzten Klingeln, schlüpfte Emily mit einem verschwörerischen Lächeln in mein Klassenzimmer.

„Er hat geantwortet“, flüsterte sie.

Mein Herz machte einen Sprung. „Was hat er gesagt?“

Sie zeigte mir den Bildschirm. „‚Wenn sie es wirklich ist, sag ihr bitte, dass ich sie gerne sehen würde. Ich habe lange darauf gewartet.‘“

Meine Kehle schnürte sich zusammen.

Emily sagte: „Samstag? Um 14 Uhr? Im Café in der Nähe des Parks?“

Ich nickte, bevor mich die Angst überwältigen konnte. „Ja. Samstag.“

Sie tippte schnell und grinste dann. „Er hat Ja gesagt. Er wird da sein.“

Der Samstag kam viel zu schnell. Ich zog mich sorgfältig an: einen weichen Pullover, einen Rock, meinen guten Mantel. Ich wollte nicht jünger aussehen, sondern einfach nur die beste Version meiner selbst sein.

Auf der Fahrt dorthin war mein Verstand gnadenlos.

Was, wenn er mich nicht erkennt? Was, wenn ich ihn nicht erkenne? Was, wenn die Vergangenheit schöner ist als die Wahrheit?

Das Café roch nach Espresso und Zimt. Im Fenster blinkten Weihnachtslichter.

Und ich sah ihn sofort.

Ecktisch. Rücken gerade. Hände gefaltet. Er musterte die Tür, als traute er dem Glück nicht.

Sein Haar war jetzt silbern. Sein Gesicht von der stillen Hand der Zeit gezeichnet.

Aber seine Augen waren dieselben.

Warm. Aufmerksam. Leicht verschmitzt.

Er stand auf, sobald er mich sah.

„Annie“, sagte er.

Seit Jahrzehnten hatte mich niemand mehr so genannt.

„Dan“, brachte ich hervor.

Einen Moment lang starrten wir uns nur an, schwebend zwischen dem, wer wir waren und wer wir geworden waren.

Er lächelte – breit und erleichtert, als hätte sich endlich etwas in ihm gelöst.

„Ich bin so froh, dass du gekommen bist“, sagte er. „Du siehst wunderbar aus.“

Ich schnaubte, weil ich Luft brauchte. „Das ist großzügig.“

Er lachte, und es traf mich wie ein vertrautes Lied.

Wir setzten uns. Meine Hände zitterten um die Kaffeetasse. Er bemerkte es und tat so, als würde er es nicht bemerken. Diese kleine Gnade hätte mich fast umgehauen.

Wir begannen mit den sicheren Neuigkeiten.

„Du bist Lehrerin?“, fragte er.

„Immer noch“, sagte ich. „Anscheinend kann ich Teenager nicht aufgeben.“

Er lächelte. „Ich wusste immer, dass du Kindern helfen würdest.“

Dann kam die Stille – die Stille, die ich seit vierzig Jahren mit mir herumtrug.

Ich stellte meine Tasse ab.

„Dan“, sagte ich leise, „warum bist du verschwunden?“

Sein Kiefer spannte sich an. Er schaute auf den Tisch, dann wieder zu mir.

„Weil ich mich schämte“, sagte er.

„Wofür?“, fragte ich, leiser als meine Wut.

„Meinen Vater“, sagte er. „Es ging nicht nur um Steuern. Er hat seine Angestellten bestohlen. Menschen, die ihm vertraut haben. Als das herauskam, gerieten meine Eltern in Panik. Wir haben in einer Nacht das Haus gepackt und sind vor Sonnenaufgang weggegangen.“

„Und du hast mir nichts davon erzählt“, sagte ich, meine Stimme brach trotz meiner Bemühungen.

„Ich habe einen Brief geschrieben“, sagte er schnell. „Ich hatte ihn. Ich schwöre es. Aber ich konnte dir nicht ins Gesicht sehen. Ich dachte, du würdest mich als Teil davon sehen. Als wäre ich auch schmutzig.“

Meine Kehle schnürte sich zusammen. „Das hätte ich nicht.“

Er nickte, die Augen feucht. „Das weiß ich jetzt.“

Er holte Luft.

„Also habe ich mir geschworen, etwas Sauberes aufzubauen“, sagte er. „Mit meinem eigenen Geld. Meinem eigenen Leben. Dann würde ich zurückkommen und dich suchen.“

„Wann?“, fragte ich.

„Mit fünfundzwanzig“, sagte er. „Da fühlte ich mich endlich … würdig.“

„Würdig“, wiederholte ich und schmeckte die Traurigkeit darin. „Dan, du musstest mich nicht verdienen.“

Er sah aus, als wollte er widersprechen, tat es dann aber nicht.

„Ich habe versucht, dich zu finden“, sagte er. „Aber du hattest geheiratet. Deinen Nachnamen geändert. Alle Spuren verliefen im Sande.“

Ich sah auf meine Hände hinunter.

„Ich war untröstlich“, gab ich zu. „Ich stürzte mich in die Ehe, als wäre sie eine Rettungsinsel.“

Er nickte langsam. „Mark.“

„Ja“, sagte ich. „Mark.“

Ich erzählte ihm keine Geschichte. Nur die Wahrheit. Zwei Kinder. Ein funktionierendes Leben. Und dann, mit 40, setzte Mark mich an den Küchentisch und sagte: „Die Kinder sind jetzt erwachsen. Ich kann endlich mit der Frau zusammen sein, die ich seit Jahren liebe.“

Dans Gesicht verhärtete sich. „Das tut mir leid.“

Ich zuckte mit einer Schulter. „Ich habe nicht geschrien. Ich habe nichts herumgeworfen. Ich habe es einfach … hingenommen.“

Als wäre ich darauf trainiert worden, Verlassenwerden still zu ertragen.

Dan starrte auf seine Hände. „Ich habe auch geheiratet“, sagte er. „Hatte einen Sohn. Es ist vorbei. Sie hat mich betrogen. Wir haben uns scheiden lassen.“

Wir saßen da, zwei Menschen mit einem Leben voller gewöhnlicher Verletzungen.

Dann stellte ich die Frage, die am wichtigsten war.

„Warum suchst du weiter?“, flüsterte ich. „All die Jahre?“

Dan zögerte nicht.

„Weil wir nie unsere Chance bekommen haben“, sagte er. „Weil ich nie aufgehört habe, dich zu lieben.“

Ich atmete aus, als hätte ich seit meinem 17. Lebensjahr keinen Atem mehr geholt.

„Du liebst mich jetzt?“, fragte ich halb lachend, halb mit schmerzverzerrtem Gesicht. „Mit 62?“

„Ich bin 63“, sagte er und lächelte sanft. „Und ja.“

Meine Augen brannten. Ich blinzelte schnell, weil ich es hasse, in der Öffentlichkeit zu weinen.

Dann erinnerte ich mich an den Beitrag.

„Das Wichtigste“, sagte ich. „Was musstest du zurückgeben?“

Dan griff in seine Manteltasche und legte etwas auf den Tisch. Ein Medaillon.

Mein Medaillon.

Das mit dem Foto meiner Eltern darin. Das, das ich in meinem Abschlussjahr verloren hatte und um das ich wie um einen geliebten Menschen getrauert hatte.

„Ich habe es beim Umzug gefunden“, sagte er leise. „Du hast es bei mir zu Hause vergessen. Es war in einer Kiste verpackt. Ich habe es aufbewahrt. Ich habe mir gesagt, dass ich es dir eines Tages zurückgeben würde.“

Meine Finger zitterten, als ich es öffnete. Meine Eltern lächelten mich an, unberührt von der Zeit. Meine Brust zog sich so stark zusammen, dass es wehtat.

„Ich dachte, es wäre für immer verloren“, flüsterte ich.

„Ich konnte es nicht wegwerfen“, sagte er.

Wir saßen in einer ruhigen Ecke des Cafés, während die Welt um uns herum weiterlief.

Schließlich räusperte sich Dan.

„Ich will dich nicht drängen“, sagte er. „Aber … gibst du uns eine Chance? Nicht, um 17 noch einmal zu erleben. Nur um zu sehen, was jetzt noch für uns übrig ist.“

Mein Herz pochte.

„Ich gebe meinen Job nicht auf“, sagte ich sofort, denn anscheinend bin ich nun einmal so.

Dan lachte erleichtert. „Das würde ich auch nicht von dir verlangen.“

Ich atmete langsam ein.

„Ja“, sagte ich. „Ich bin bereit, es zu versuchen.“

Sein Gesicht wurde weicher. „Okay“, sagte er leise. „Okay.“

Am Montagmorgen traf ich Emily an ihrem Spind.

Sie sah mich und erstarrte. „Nun?“

„Es hat geklappt“, sagte ich.

Sie schlug die Hände vor den Mund. „Das gibt’s doch nicht.“

„Doch“, sagte ich mit belegter Stimme. „Emily … danke.“

Sie zuckte mit den Schultern, aber ihre Augen strahlten. „Ich dachte nur, du solltest es wissen.“

Als sie weg ging, rief sie über die Schulter: „Du musst mir alles erzählen!“

„Auf keinen Fall“, rief ich zurück.

Sie kicherte und verschwand in der Menge.

Und ich stand da im Flur, 62 Jahre alt, mein altes Medaillon in der Tasche und eine ganz neue Art von Hoffnung in meiner Brust.

Kein Märchen.

Kein Neuanfang.

Nur eine Tür, von der ich nie gedacht hätte, dass sie sich jemals wieder öffnen würde.

Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wollte ich durch sie hindurchgehen.