Der Kauf eines Ehemanns und seine ewige Rebellion: Was sich hinter dem Vorhang der perfekten Beziehungen in der königlichen Familie verbarg

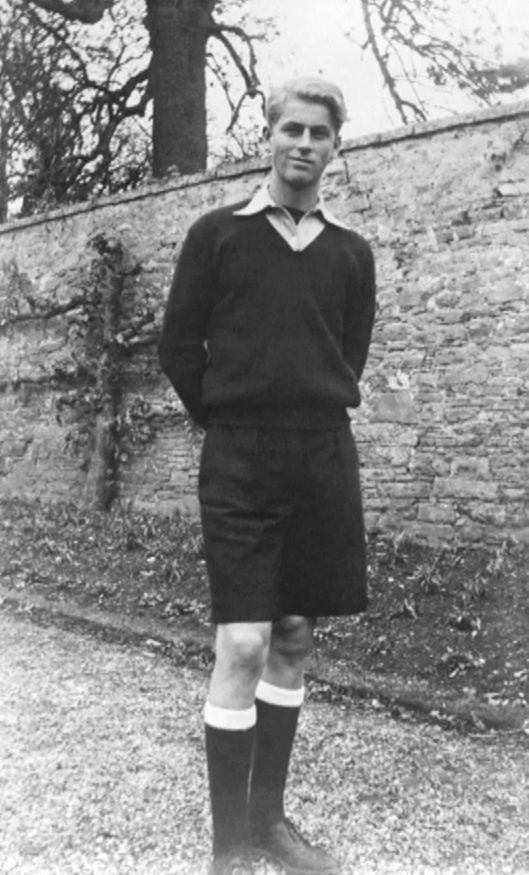

Philipp hatte nichts außer seinem Nachnamen. Kein Geld, kein Eigentum, keine Privilegien – nur eine berühmte Herkunft und ein herausragendes Äußeres.

Als griechischer Prinz mit gebrochenem Schicksal, als Offizier ohne Vermögen, war er es gewohnt, unbeschwert zu leben und in jedem Hafen begehrt zu sein. Die Frauen liebten ihn, und er liebte die Freiheit. Doch dann tauchte eine junge Prinzessin am Horizont auf, die sich schon als Teenager in ihn verliebt hatte.

Elisabeth wusste seit ihrer Kindheit: Er würde ihr gehören. Sie entschied sich nicht aus Vorteil, sondern aus Liebe – und verdammte sich zu einem Leben an der Seite eines Mannes, der alles wollte, sich aber nicht unterwerfen wollte.

Als sie Königin wurde, geriet er in den Schatten. Um ihretwillen gab er seine Karriere auf, wechselte die Religion, opferte seine Ambitionen, aber er hat diesen Kompromiss nie verziehen. Innerlich kochte er vor Wut. Nach außen hin spielte er den perfekten Ehemann.

Aber außerhalb der Palastmauern war er ein anderer Mensch. Ballerinas, Schauspielerinnen, Frauen aus der High Society – er machte keinen Hehl aus seinen Affären. Die Königin wusste davon. Sie war hin- und hergerissen zwischen Wut und Liebe. Einmal warf sie sogar ihre Schuhe nach ihm. Aber später lernte sie, sich zu beherrschen – nicht weil sie ihm verzieh, sondern weil sie über den Schmerz erhaben war.

Philipp war wütend auf das Schicksal, auf seine Lage, darauf, dass er niemals der Chef sein würde. Zu Hause dominierte er, hinter seinen Türen war er nur „der Prinz neben der Königin“. Das demütigte ihn, und er verlor die Beherrschung. Er verbot den Bediensteten, seine Sachen anzufassen, trug seinen Koffer selbst und fuhr selbst Auto. Sogar seinen Kaffee kochte er sich selbst – als wolle er beweisen, dass er wenigstens noch über etwas Macht hatte. Er verachtete seine eigene Nutzlosigkeit, die er sich selbst ausgesucht hatte. Er hatte alles erreicht, was er wollte – Macht, Status, Privilegien – und wusste nicht, was er damit anfangen sollte.

Sie liebte ihn. Immer. Selbst wenn er sie erniedrigte. Selbst wenn er schrie. Selbst wenn er sie betrog. Sie ertrug es. Nicht aus Schwäche – aus Treue. Die Krone war für sie nicht nur ein Symbol der Macht, sondern auch ein Kreuz. Sie erfüllte ihre ehelichen Pflichten wie ein heiliges Versprechen. Sie beklagte sich nie, sie trug den Schmutz nicht aus dem Palast hinaus. In ihrer Welt gab es keinen Platz für Schwäche.

Die Diener hörten Streitigkeiten, die Höflinge wussten von den Affären, aber niemand sah eine öffentliche Trennung. Elisabeth II. war selbst in ihrem Leiden eine Königin. Man hatte ihr beigebracht, dass ein Mann untreu sein kann, ohne dass dies unbedingt bedeutet, dass er seine Liebe verloren hat. Vielleicht hat sie dies als gegeben hingenommen. Vielleicht wollte sie einfach nicht zerstören, was sie seit ihrer Jugend aufgebaut hatte. Oder vielleicht konnte sie wirklich nicht anders, als ihn zu lieben.

Mit zunehmendem Alter wurde er noch unerträglicher. Alles, wofür er Opfer gebracht hatte, brachte ihm keine Befriedigung mehr. Er erniedrigte diejenigen, die einen niedrigeren Status hatten als er, nur um sich überlegen zu fühlen. Er wollte Macht, blieb aber bei derjenigen, die das System verkörperte, in dem er nur eine untergeordnete Rolle spielte. Sie erhob nie ihre Stimme gegen ihn. Das Schweigen wurde zu ihrer Rüstung. Die Liebe war ihre Schwäche und ihre Stärke.

Philipp starb im Alter von 99 Jahren. Elisabeth überlebte ihn. Schweigend, zurückhaltend, immer noch treu. Ihre Verbindung war keine Frage des Glücks, sondern der Entscheidung und der Pflicht. Sie hatte sich für ihn entschieden – und blieb bis zum Ende bei dieser Entscheidung.