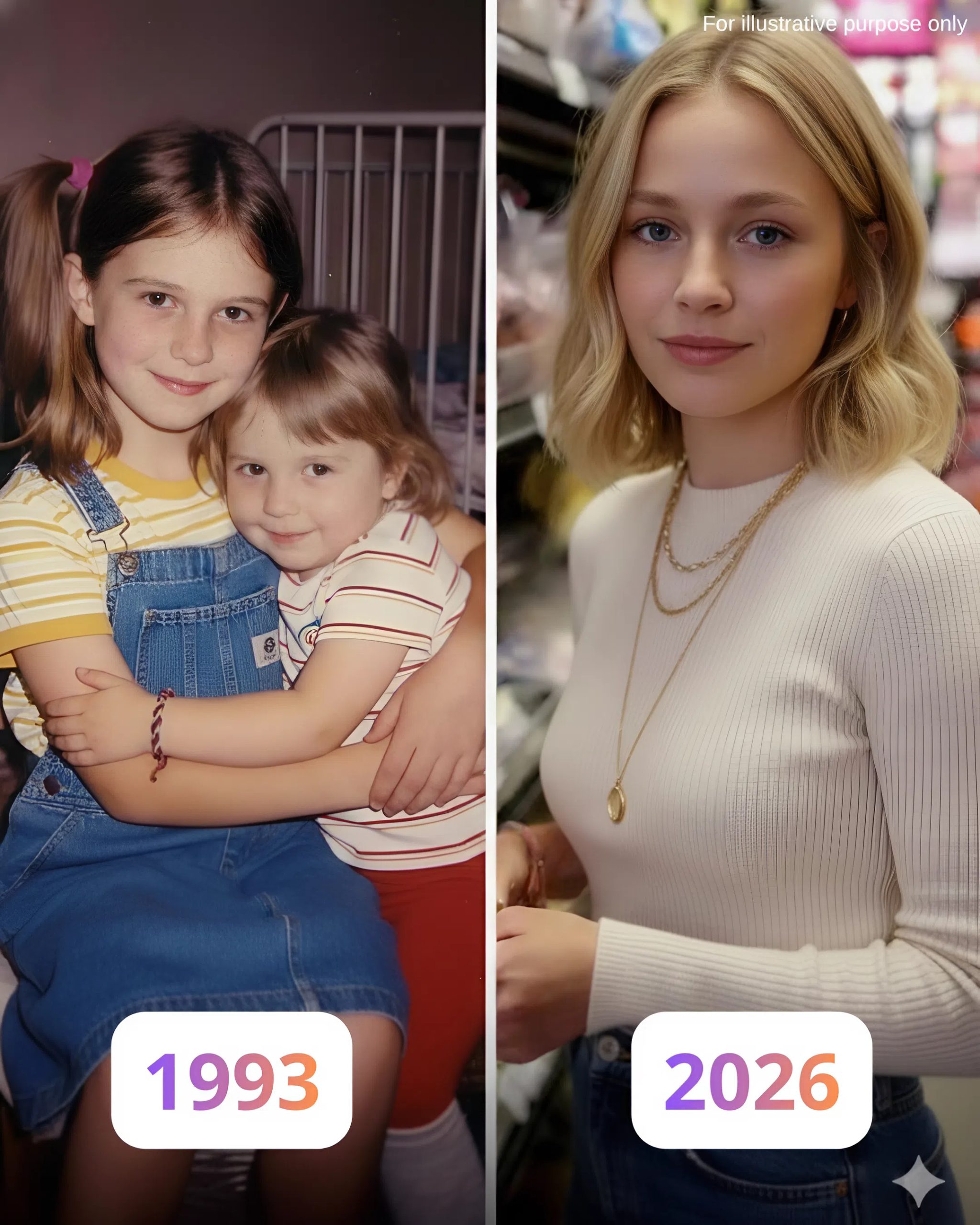

Ich musste meine kleine Schwester im Alter von 8 Jahren in einem Waisenhaus zurücklassen – 32 Jahre später erkannte ich sie in einem Supermarkt an einem schiefen Armband wieder.

Ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen, wurde mit acht Jahren von meiner kleinen Schwester getrennt und verbrachte die nächsten drei Jahrzehnte damit, mich zu fragen, ob sie überhaupt noch lebte. Bis eine gewöhnliche Geschäftsreise einen routinemäßigen Supermarktbesuch zu etwas machte, das ich bis heute nicht ganz erklären kann.

Mein Name ist Elena, und als ich acht war, versprach ich meiner kleinen Schwester, dass ich sie finden würde.

Dann verbrachte ich die nächsten 32 Jahre damit, zu scheitern.

Mia und ich sind in einem Waisenhaus aufgewachsen.

Wir kannten unsere Eltern nicht. Keine Namen. Keine Fotos. Keine tröstlichen Geschichten darüber, dass sie eines Tages zurückkommen würden. Nur zwei Betten in einem überfüllten Zimmer und ein paar Zeilen in einer Akte.

Wir waren unzertrennlich.

Sie folgte mir überallhin, hielt meine Hand auf den Fluren und weinte, wenn sie aufwachte und ich nicht da war. Ich lernte, ihr mit meinen Fingern die Haare zu flechten, weil wir nicht immer einen Kamm hatten. Ich lernte, wie man heimlich zusätzliche Brötchen mitnehmen konnte, ohne erwischt zu werden. Ich lernte, dass die Erwachsenen freundlicher zu uns waren, wenn ich lächelte und höflich antwortete.

Wir träumten nicht von einer großen Zukunft.

Wir wollten nur gemeinsam diesen Ort verlassen.

Dann kam eines Tages ein Paar zu Besuch.

Sie gingen neben der Direktorin her, nickten und lächelten. Sie sahen aus wie Menschen, die in diese „Adoptieren statt aufgeben”-Broschüren gehören.

Sie beobachteten die Kinder beim Spielen.

Sie beobachteten mich, wie ich Mia in der Ecke vorlas.

Ein paar Tage später rief mich die Direktorin in ihr Büro.

„Elena”, sagte sie und lächelte zu sehr, „eine Familie möchte dich adoptieren. Das sind wunderbare Neuigkeiten.”

„Was ist mit Mia?“, fragte ich.

Sie seufzte, als hätte sie das schon geübt.

„Sie sind noch nicht bereit für zwei Kinder“, sagte sie. „Sie ist noch jung. Andere Familien werden sie aufnehmen. Ihr werdet euch irgendwann wiedersehen.“

„Ich gehe nicht“, sagte ich. „Nicht ohne sie.“

Ihr Lächeln verschwand.

„Du kannst dich nicht weigern“, sagte sie sanft. „Du musst tapfer sein.“

Tapfer sein bedeutete, zu tun, was wir sagen.

An dem Tag, als sie kamen, schlang Mia ihre Arme um meine Taille und schrie.

„Geh nicht, Lena!“, schluchzte sie. „Bitte geh nicht. Ich werde brav sein, ich verspreche es.“

Ich hielt sie so fest, dass ein Mitarbeiter sie von mir wegziehen musste.

„Ich werde dich finden“, sagte ich immer wieder. „Ich komme zurück. Ich verspreche es, Mia. Ich verspreche es.“

Sie schrie immer noch meinen Namen, als sie mich ins Auto setzten.

Dieser Klang verfolgte mich jahrzehntelang.

Meine neue Familie lebte in einem anderen Bundesstaat.

Es waren keine schlechten Menschen. Sie gaben mir zu essen, kleideten mich, gaben mir ein Bett, in dem keine anderen Kinder schliefen. Sie nannten mich „Glückliche“.

Sie hassten es auch, über meine Vergangenheit zu sprechen.

„Du musst nicht mehr an das Waisenhaus denken“, sagte meine Adoptivmutter. „Wir sind jetzt deine Familie. Konzentriere dich darauf.“

Ich lernte besser Englisch. Ich lernte, mich in der Schule anzupassen. Ich lernte, dass Gespräche sehr schnell unangenehm wurden, wenn ich meine Schwester erwähnte.

Also hörte ich auf, ihren Namen laut auszusprechen.

In meinem Kopf hörte sie nie auf zu existieren.

Als ich 18 wurde, kehrte ich ins Waisenhaus zurück.

Anderes Personal. Neue Kinder. Dieselbe abblätternde Farbe.

Ich gab ihnen meinen alten Namen, meinen neuen Namen, den Namen meiner Schwester.

Eine Frau ging in den Archivraum und kam mit einer dünnen Akte zurück.

„Ihre Schwester wurde kurz nach Ihnen adoptiert“, sagte sie. „Ihr Name wurde geändert und ihre Akte ist versiegelt. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.“

„Geht es ihr gut? Lebt sie noch? Können Sie mir wenigstens das sagen?“

Sie schüttelte den Kopf.

„Es tut mir leid“, sagte sie. „Das dürfen wir nicht.“

Ein paar Jahre später versuchte ich es erneut.

Dieselbe Antwort.

Versiegelte Akte. Geänderter Name. Keine Informationen.

Es fühlte sich an, als hätte jemand sie ausgelöscht und ein neues Leben darüber geschrieben.

In der Zwischenzeit ging mein Leben weiter, wie das Leben eben so ist.

Ich schloss die Schule ab, arbeitete, heiratete zu jung, ließ mich scheiden, zog in eine andere Stadt, wurde befördert, lernte, anstelle von Instantkaffee guten Kaffee zu trinken.

Von außen sah ich aus wie eine funktionierende erwachsene Frau mit einem normalen, etwas langweiligen Leben.

Innerlich hörte ich nie auf, an meine Schwester zu denken.

Wenn ich Schwestern in einem Geschäft streiten sah, spürte ich es.

Wenn ich ein Mädchen mit braunen Zöpfen sah, das die Hand seiner großen Schwester hielt, spürte ich es.

Einige Jahre lang versuchte ich, online oder über Agenturen nach ihr zu suchen. In anderen Jahren konnte ich es nicht ertragen, wieder in die gleiche Sackgasse zu geraten.

Sie wurde zu einem Geist, um den ich nicht richtig trauern konnte.

Springen wir zum letzten Jahr.

Meine Firma schickte mich auf eine dreitägige Geschäftsreise in eine andere Stadt. Nichts Aufregendes – nur ein Bürokomplex, ein billiges Hotel und ein anständiges Café.

Am ersten Abend ging ich zu einem nahe gelegenen Supermarkt, um etwas zu essen zu kaufen.

Ich war erschöpft, dachte über E-Mails nach und verfluchte still denjenigen, der ein Meeting für 7 Uhr morgens angesetzt hatte.

Ich bog in den Gang mit den Keksen ein.

Dort stand ein kleines Mädchen, vielleicht neun oder zehn Jahre alt, und starrte zwei Packungen Kekse an, als wäre es die wichtigste Entscheidung ihres Lebens.

Als sie nach oben griff, rutschte ihr Jackenärmel herunter.

Da sah ich es.

Ein dünnes rot-blau geflochtenes Armband an ihrem Handgelenk.

Ich blieb stehen, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen.

Es war nicht nur ähnlich.

Gleiche Farben. Gleiche ungleichmäßige Spannung. Gleicher hässlicher Knoten.

Als ich acht war, bekam das Waisenhaus eine Kiste mit Bastelmaterial. Ich stahl roten und blauen Faden und verbrachte Stunden damit, zwei „Freundschaftsbänder” zu basteln, die ich bei älteren Mädchen gesehen hatte.

Sie wurden schief und zu eng.

Ich band eines um mein Handgelenk.

Das andere band ich um Mias.

„Damit du mich nicht vergisst”, sagte ich zu ihr. „Auch wenn wir unterschiedliche Familien bekommen.”

Als ich ging, trug sie es noch immer am Handgelenk.

Ich starrte auf das Armband am Arm dieses Kindes. Meine Finger kribbelten tatsächlich, als würde sich mein Körper daran erinnern, es hergestellt zu haben.

Ich trat näher.

„Hey“, sagte ich leise. „Das ist ein wirklich cooles Armband.“

Sie sah zu mir auf – nicht ängstlich, nur neugierig.

„Danke“, sagte sie und hielt es hoch. „Meine Mutter hat es mir geschenkt.“

„Hat sie es selbst gemacht?“, fragte ich und versuchte, nicht zu aufgeregt zu klingen.

Sie schüttelte den Kopf.

„Sie hat gesagt, jemand Besonderes hat es für sie gemacht, als sie klein war“, sagte sie. „Und jetzt gehört es mir. Ich darf es nicht verlieren, sonst weint sie.“

Ich lachte leise, obwohl mir die Kehle zuschnürte.

„Ist deine Mutter hier?“

„Ja“, sagte sie und zeigte den Gang hinunter. „Sie ist dort drüben.“

Ich schaute hin.

Eine Frau kam mit einer Packung Cornflakes auf uns zu.

Dunkles, nach hinten gekämmtes Haar. Minimales Make-up. Jeans. Turnschuhe. Anfang bis Mitte dreißig.

Etwas in meiner Brust zuckte.

Ihre Augen. Ihr Gang. Die Art, wie ihre Augenbrauen sich hoben, wenn sie auf Etiketten blinzelte.

Das kleine Mädchen rannte zu ihr.

„Mama, können wir die mit Schokolade nehmen?“, fragte sie.

Die Frau lächelte sie an und sah mich dann an.

Sie hatte die gleiche Augenform wie Mia mit vier Jahren – nur in einem erwachsenen Gesicht.

Ich trat näher, bevor ich den Mut verlieren konnte.

„Hallo“, sagte ich. „Entschuldigung, ich habe gerade das Armband Ihrer Tochter bewundert.“

Sie schaute nach unten und lächelte.

„Sie liebt dieses Ding“, sagte sie. „Sie nimmt es nie ab.“

„Weil du gesagt hast, dass es wichtig ist“, erinnerte sie das Mädchen.

„Das auch“, sagte die Frau.

Ich schluckte.

„Hat dir das jemand gegeben?“, fragte ich. „Als du ein Kind warst?“

Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich leicht.

„Ja“, sagte sie langsam. „Vor langer Zeit.“

„In einem Kinderheim?“, platzte ich heraus.

Ihr Blick traf meinen.

Wir starrten uns einen Moment lang an.

„Woher weißt du das?“, fragte sie.

„Ich bin auch in einem aufgewachsen“, sagte ich. „Und ich habe zwei solche Armbänder gemacht. Eines für mich. Eines für meine kleine Schwester.“

Die Farbe wich aus ihrem Gesicht.

„Wie hieß deine Schwester?“, fragte ich mit zitternder Stimme.

Sie zögerte und sagte dann: „Sie hieß Elena.“

Meine Knie gaben fast nach.

„Das ist mein Name“, brachte ich hervor.

Der Kiefer ihrer Tochter fiel herunter.

„Mama“, flüsterte das Mädchen. „Wie deine Schwester.“

Die Frau sah mich an, als würde sie einen Geist sehen, den sie sich sowohl erhofft als auch gefürchtet hatte.

„Elena?“, fragte sie kaum hörbar.

„Ja“, sagte ich. „Ich bin es. Glaube ich.“

Wir standen wie erstarrt im Kekregal.

Einkaufswagen rollten vorbei. Jemand lachte in der Nähe der Milch. Das Leben ging weiter.

Das kleine Mädchen – Lily, wie ich später erfuhr – sah zwischen uns hin und her, als wäre sie in einen Film hineingelaufen.

„Bist du die Schwester meiner Mutter?“, fragte sie.

„Ich glaube schon“, sagte ich.

Die Frau umklammerte den Griff des Einkaufswagens.

„Können wir … reden?“, fragte sie. „Nicht … hier?“

„Bitte“, sagte ich.

Wir bezahlten und setzten uns in das traurige kleine Café, das an den Laden angeschlossen war.

Klebriger Tisch. Lily bekam heiße Schokolade. Wir bekamen Kaffee, den wir kaum angerührt haben.

Aus der Nähe verschwanden alle Zweifel.

Ihre Nase. Ihre Hände. Ihr nervöses Lachen.

Ganz wie Mia. Nur älter.

„Was ist passiert, nachdem du gegangen bist?“, fragte sie. „Sie sagten mir, du hättest eine gute Familie gefunden und … das war’s.“

„Ich wurde adoptiert“, sagte ich. „Sie haben mich aus dem Bundesstaat weggebracht. Sie wollten nicht über das Waisenhaus oder dich sprechen. Als ich achtzehn wurde, bin ich zurückgegangen. Sie sagten, du wärst adoptiert worden, dein Name hätte sich geändert, deine Akte wäre versiegelt. Später habe ich es noch einmal versucht. Gleiche Antwort. Ich dachte, vielleicht wolltest du nicht gefunden werden.“

Ihre Augen füllten sich mit Tränen.

„Ich wurde ein paar Monate nach dir adoptiert“, sagte sie. „Sie haben meinen Nachnamen geändert. Wir sind oft umgezogen. Immer wenn ich nach meiner Schwester fragte, sagten sie: ‚Dieser Teil deines Lebens ist vorbei.‘ Später habe ich versucht, dich zu suchen, aber ich wusste weder deinen neuen Namen noch wo du hingegangen warst. Ich dachte, du hättest mich vergessen.“

„Niemals“, sagte ich. „Ich dachte, du wärst diejenige, die mich verlassen hat.“

Wir lachten – ein trauriges Lachen, wenn der Schmerz zu perfekt passt.

„Was ist mit dem Armband?“, fragte ich.

Sie warf einen Blick auf Lilys Handgelenk.

„Ich habe es jahrelang in einer Schachtel aufbewahrt“, sagte sie. „Es war das Einzige, was ich noch von früher hatte. Ich konnte es nicht tragen, aber ich konnte es auch nicht wegwerfen. Als Lily acht wurde, habe ich es ihr geschenkt. Ich habe ihr gesagt, dass es von jemandem stammt, der mir sehr wichtig ist. Ich wusste nicht, ob ich dich jemals wiedersehen würde, aber ich wollte nicht, dass es in einer Schublade verschwindet.“

Lily streckte stolz ihren Arm aus.

„Ich passe gut darauf auf“, sagte sie. „Siehst du? Es ist noch in Ordnung.“

„Das hast du toll gemacht“, sagte ich mit brüchiger Stimme.

Wir unterhielten uns, bis das Café schloss.

Jobs. Kinder. Partner und Ex-Partner. Kleine Erinnerungen, die genau übereinstimmten.

Die angeschlagene blaue Tasse, um die sich alle gestritten hatten.

Das Versteck unter der Treppe.

Der Freiwillige, der immer nach Orangen roch.

Bevor wir gingen, sah Mia mich an und sagte: „Du hast dein Versprechen gehalten.“

„Welches Versprechen?“, fragte ich.

„Du hast mir gesagt, du würdest mich finden“, sagte sie. „Das hast du getan.“

Ich umarmte sie.

Es war seltsam – zwei Fremde mit gemeinsamem Blut und einer gestohlenen Kindheit – und gleichzeitig das Richtige, das ich seit meinem achten Lebensjahr empfunden hatte.

Wir tauschten Telefonnummern und Adressen aus.

Wir taten nicht so, als wären keine 32 Jahre vergangen.

Wir fingen klein an.

SMS. Anrufe. Fotos. Besuche, wenn es die Zeit und die Flugtickets zuließen.

Wir sind noch dabei, uns zurechtzufinden. Wir haben beide ein Leben ohne den anderen aufgebaut, und jetzt fügen wir es vorsichtig zusammen, ohne etwas zu zerreißen.

Aber wenn ich jetzt an diesen Tag im Waisenhaus denke – den Kies unter meinen Füßen, Mia, die meinen Namen schreit –, überlagert sich dieses Bild mit einem anderen:

Zwei Frauen in einem Café in einem Lebensmittelgeschäft, die über schlechten Kaffee lachen und weinen, während ein kleines Mädchen mit den Beinen baumelt und ein schiefes rot-blaues Armband wie einen Schatz hütet.

Meine Schwester und ich wurden in einem Waisenhaus getrennt.

Zweiunddreißig Jahre später sah ich das Armband, das ich für sie gemacht hatte, am Handgelenk eines kleinen Mädchens.

Nachdem ich so lange gesucht hatte, hätte ich nie gedacht, dass ich sie so finden würde.